以农业全产业链扎实推动乡村振兴

核心提示:在脱贫攻坚阶段,许多中西部地区县域产业发展取得了一定发展,成为了带动农户增收致富的关键因素。随着打赢脱贫攻坚战,全面建成小康社会,新发展阶

“外来和尚念好本地经”

外地企业下乡与本地产业升级

贵州省织金县的群山之间,坐落着层层叠叠、鳞次栉比的白色蔬菜大棚。这是由一家广州农业公司打造的“产业扶贫五星蔬菜示范基地”。

该公司董事长曾爱生是人们口中的“南瓜大王”“蔬菜大王”,农民出身的他对农业存在天生的好感,也对农业未来的发展趋势有天然的敏锐。2018年5月,曾爱生积极响应全国“万企帮万村”精准扶贫行动号召,在广东省东西部协作机制的推动下,在贵州省织金县投资建设现代高效农业全产业链项目,将蔬菜种植,尤其是南瓜种植作为其主营项目。

在此之前,织金县老百姓(36.230, 0.07, 0.19%)的收入绝大多数都来源于传统农业收入,农作物产品种类单一,只懂得种植玉米。然而玉米产量不高、质量有好有坏,销售难度大,1亩地的玉米只能卖到600元左右,农民增收难、农村发展难。

曾爱生积极引入温室大棚,并发现“引进大棚后,当地的蔬菜成活率、质量更高,黄瓜、苦瓜以及茄瓜等蔬菜的种植周期达到40到50天,蔬菜质量超出预期,种植的南瓜质量尤为上乘”。

2018年以来,该农业公司积极推动全县“订单农业”,强化县级统筹,按照“党政主导、企业主推、村社主抓、农户主种”的要求,与各乡镇(街道)签订南瓜“订单收购种植协议”。仅2020年公司就在织金县签订15万亩南瓜种植订单,实现产值近9亿元。公司的订单农业模式取得积极效果,也越来越有影响力,农民也越来越有种植的积极性。

当地街道办事处副主任杨郡介绍,以前种玉米,亩产只有700斤左右,产值最多700元。但是南瓜亩产在5000到8000斤不等,收购价位0.5元每斤,至少有2500元的收入,相比种玉米的效益翻了好几倍。

为了更好地带动农户增收致富,该公司进一步在延伸产业链的思路上做文章,形成了以园区加工为引领、以市场为导向、以订单为纽带的农业全产业链发展模式,实现了农业产业链延长、价值链提升。公司投资2亿元为织金县建立一体化蔬菜脱水生产深加工基地,配套蔬菜烘干炕道、精品蔬菜干燥烘箱和蔬菜磨粉打粒生产线各1条、日产36吨南瓜面条全自动生产线1条、总库容6000立方米的冷库6个,打造集生产、初深加工、冷链及销售一体化产业化经营模式。

目前已经签订了30万亩南瓜订单农业,建设了814个高山冷凉蔬菜种植基地,500亩以上坝区蔬菜种植基地1个,积极将贵州织金县建设成为粤港澳大湾区“菜篮子”的农产品(6.260, 0.07, 1.13%)加工物流中心。

此外,该公司还注重提升品牌效应,申请注册了多个特色品牌;积极申请“粤港澳大湾区种植备案基地”,把织金县高原特优农产品推销到全国各地,由此来提升产品溢价,成功实现了蔬菜制品从以本地市场消费为主到行销粤港澳大湾区甚至远渡重洋出口到韩国东南亚欧美等地的历史性转变。

“技术扎根乡村”

与当地乡村基础相融合

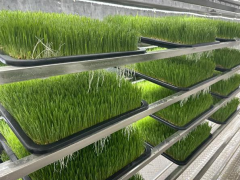

在贵州织金县马场镇的智慧农业(3.970, -0.03, -0.75%)园区,数排现代化农业科技大棚坐落在青山绿水间。整个园区的通风散热、浇水施肥是通过智能化设备进行控制和操作的,大棚内的温度数据、土壤数据、设备状态等是可以实时查看和监测的,园区内蔬菜瓜果的加工、包装、销售等是精准化管理的……这些各式各样的智能设备以及科技感十足的场景,意味着曾经的田间地头开始变得数字化和智能化。这可是当地农民之前完全无法想象的场景。

生态谷园区由一家农业科技公司负责运营和管理,占地128.4亩,总投资6793.49万元,重点打造以种植番茄等蔬菜瓜果为主的、具备全产业链生产能力的标准化生产园区。

园区针对当地农户在农业增产增收增效中遇到的痛点和难点,使用现代工业化的生产思维推动传统农业提质增效创新升级。园区积极建立高标准的五化园区:种植标准化、服务融合化、监管智慧化、管理组织化、营销品牌化;建立了温度、通风、水肥等自动化控制系统以及物联网系统,由专业工作人员进行管理和操作;专门优选抗病抗逆性强、优质高产商品性好,适合市场需求的健康种苗;农业生产经营中执行“统一农资,统一技术,统一管理,统一检测,统一品牌,统一销售”的制度,并且对农业投入品的生产信息和初加工信息进行可追溯标记。

生态谷园区的管理员谢鹏是一名生态农业技术专业的毕业生,他每天的工作就是协助场长管理园区。他说:“园区依托大数据,运用多种智能化设备,打造数字化农业车间。园区还实行‘投资商+运营商+家庭农场’的运营模式,精准导入智慧农业新业态,解决了农业发展单门独户、地块分散、缺少技术、没有资金、营销低端的五大痛点。”

为了提高农户的参与意向和管理积极性,解决园区雇工管理困难成本高昂等问题,园区创新性地将入园农户的身份定义为“合伙人”。在该园区内,农户不仅拥有流转土地获得的收入,还能够取得每月固定数额的维护管理工资,除此之外,在收获季节还可以获得公司的统一分红。目前园区内有20户家庭农场,“在这里上班不仅干净还不用翻地挑水,我家在这里承包了2亩地,在这里务工每个月有3000元,蔬菜卖完以后,还可以和公司分成。”当地村民付开珍说。正是秉承着“拎包入住,零投入,高收入”的联农带农理念,本地农户的参与感和获得感得到了极大满足,都争先恐后地报名参与园区的日常生产管理。

让本土型企业创新发展向实向好

在织金县猫场镇皂角产业园,工人们分工明确、井然有序,有的负责往皂角加工车间里搬运皂角米,有的负责查看皂角米烘干情况,有的负责将剥好的皂角进行烘干、分拣,大家各司其职、井然有序。

得益于得天独厚的地理与气候优势,皂角种植融入了猫场镇传统生产生活的方方面面。但是由于技术能力的限制,在相当长一段时间内,皂角的开发利用程度低,经济附加值不高,无法为当地农户带来切实的高收益。

20世纪80年代末期,当地群众纷纷开始从事皂角粗加工。随着生活水平的提高,人们对具有抗氧化、抗衰老、美容养颜等功效的皂角精需求量日益增加,皂角精市场逐步打开,当地零散种植的皂角树已满足不了加工需求,由此催生了猫场镇的皂角产业。

为了便于融资发展、规范市场、促进市场良性竞争,2018年当地皂角米加工企业联合成立了皂角产业商会。商会会长谢伟说:“我们这里已经逐渐成为区域皂角精贸易集散地,产品销往全国各地,并出口日本、新加坡以及东南亚一些国家”。目前全镇从事皂角精加工企业有90余家,每年采购皂角籽4000吨,加工成品皂角精1600余吨销往各地,按市场平均价30万元每吨的标准计算,年产值达4亿元以上,其中加工费达1900余万元,受益农户8000余人。2018年,全镇皂角产值就达3.93亿元,利润达4000万元以上,占全国市场份额的90%以上,被誉为“西南地区最大的皂角精加工基地”。

此外,商会联合栽种3000亩皂角,实施以短养长、长短结合的发展模式,采取“公司+支部+基地+农户”方式,在种植前3年幼苗期,林下套种草本中药材、辣椒等矮秆作物,公司与农户签订种植协议,并将栽培管理收获阶段以短养长产业的经营种植权交给农户,由公司统一购置种苗,统一技术培训,统一规范管理,产品由公司协助农户组织外销。

为了提高加工能力,猫场镇筹建了皂角加工基地。该基地系织金县的“百企帮百村”结对帮扶企业,主要从事皂角精、桃胶、雪燕、竹荪等农特产品加工销售,积极带动当地劳动力就业。基地吸引多方捐赠和投资,积极谋划建设皂角精加工厂,主要推动皂角原始加工方式向机械人工一体化转变,采用统一制定行业标准、统一销售定价的模式,推进皂角米精加工、深加工。项目建成后,省内3家皂角精加工企业将入驻,规模持续扩大,劳动力就业空间更加广阔,为加工厂的后续发展提供源源不断的资金和人员支持。

尤其值得注意的是,在皂角产业发展过程中,涌现了一批本乡本土的示范企业。包括当地龙头企业在内的4家企业共种植了皂角35000亩,建立了2个5000亩以上县级领导示范点,同时积极发展林下套种产业,全镇3000余户贫困户受益分红。通过示范引领,辐射带动全镇农业产业结构向实向好纵深迈进。

促进县域全产业链更快更好发展

通过打造全产业链,贵州织金县县域产业发生了翻天覆地的变革。在这个过程中,产业规模扩大了,产业技术水平提高了,产业链延长了,产业附加值提升了。值得注意的是,在产业链延长、价值链提升的过程中也探索出了一套利益分配模式,让价值链留在了县域,让发展成果更多更好地惠及群众。

当然,许多地区的产业链要进一步提档升级也面临一系列挑战,笔者就以下方面提出一些具体建议。

第一,全面布局,顶层设计。乡村产业是个整体系统,需要产业链上下游之间的紧密关联、有效衔接、耦合配套、紧密协作。从上述的三个例子,我们也看到了县域产业体系的不同环节、不同主体作为互相配合的重要意义。但是目前许多地区的产业体系不全、产业链不长,也影响了产业的价值升级。这意味着要站在县域乡村产业发展的全局考虑,加强顶层设计,依托乡村优势资源,贯通产加销、融合农文旅,打造县域农业全产业链。

第二,城乡融合,有机嵌入。作为“外来力量”,企业要与乡土社会建立更加紧密的利益联结机制,有机融入当地社会基础,实现“有机嵌入”、打破“产业悬浮”、激励“本地分红”,打造“共同发展、共同繁荣、共同富裕”的新型利益链接模式。要充分认识到“万企兴万村”等类似行动对于统筹协调工商资本参与乡村振兴的重要意义,全面建立健全民营企业参与乡村振兴的体制机制,创新构建民营企业和乡村之间“共同发展、共同繁荣”的新型关系格局,探索民营企业推动乡村振兴的路径。

第三,数字下乡,产业升级。许多企业在所谓“下沉市场”的探索过程中,形成了各自对于“区域-企业”匹配的认知和实践,形成了一个灵敏的市场和社会关系网络。应以“数字乡村示范县”建设为契机,依托既有的产业发展平台,建立全国统一的乡村产业需求平台,以县为单位,发布精准到村的可开发资源、开发方案、开发条件等“菜单式”信息,提高企业带动乡村产业发展的精准性,从而充分发挥企业和村庄的各自优势。

第四,能人带动,创业创新。很多本土本乡型的企业都是乡村能人创办的,这些能人熟悉本土本乡的人情关系、自然资源禀赋,在带动乡村产业发展方面具有天然的优势。因此,尤其要注重培育农村创业创新带头人,壮大新一代乡村企业家队伍,进一步提升乡村产业的自我造血功能。

第五,党建引领,产业治理。以党建为抓手,在党组织统筹领导下,建立健全企业、政府和乡村社会多元协同治理机制,建立一个“共同参与、共同发展、共同富裕”的经济共同体和治理共同体。在政策上形成支持乡村产业发展的合力,改变目前涉农“项目制”资金分散在各个部门、各个文件的现状,精准聚焦因地制宜的产业项目,加大财政涉农资金和扶贫专项资金的整合力度,推动政府部门、金融机构和民营企业形成政策合力,用好用足优惠扶持政策。

免责声明:锄禾日当午的一切内容都是为了更好地服务受众,本网站不保证所有信息、文本、图形、链接及其它项目的绝对准确性和完整性,内容仅供访问者使用参照, 锄禾日当午对因使用本网站内容而产生的相关后果不承担任何商业和法律责任。